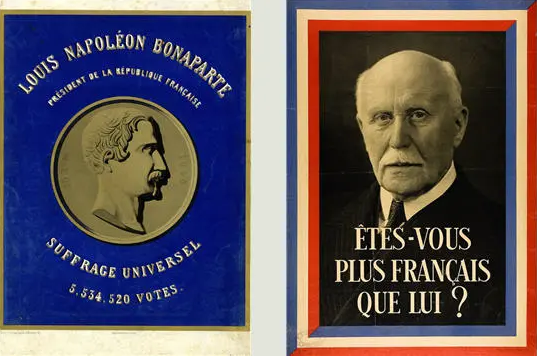

Il est incroyable d’imaginer combien un pays peut conserver des lois obsolètes par atavisme. Il en est ainsi de la licence d’entrepreneur de spectacles, une de nos gloires en matière d’exception culturelle. Née en 1864 d’un décret impérial pour tuer dans l’œuf la contestation et les complots, qui naissaient alors dans les théâtres, cette mesure a fait le bonheur de différents gouvernements jusqu’à aujourd’hui.

En 1941, l’État Français grave dans le marbre le contrôle à priori de la culture avec la licence d’entrepreneur de spectacles.

En 1945 l’ordonnance n° 45—2339 du 13 octobre du Gouvernement Provisoire de la République Française oblige encore la demande à l’État de la licence.

En 1999 la licence se mue en système de lutte contre le travail clandestin, de versement des redevances de droit d’auteur et de structuration de la profession.

En 2011 le ministère de la Culture découvre l’Europe : une simple déclaration préalable pour les entrepreneurs de spectacles ressortissants d’un État membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Économique Européen suffit désormais (note).

En 2019, la licence devient une déclaration en ligne, qui requiert encore des documents et un renouvellement triennal. La non détention ne génère plus de peines pénales, mais des amendes administratives.

Mais voilà, on a beau faire, notre système n’est pas toujours compatible avec les principes de l’Union Européenne, en l’occurrence la directive « services » de 2006. La jurisprudence a déjà forcé l’administration à autoriser la rémunération des artistes européens selon les règles de leur pays d’origine (arrêt Nouveau Casino), ce qui a contrevenu ainsi à la sacro-sainte présomption de salariat.

La réforme engagée en 2019 met donc en application la directive de 2006 mais garde encore une petite « usine à gaz » pour garantir le salariat des artistes et techniciens, le paiement des taxes, les redevances de droit et un œil sur la Culture.